上一节中,我们了解了 ChromeDriver 的配置方法,配置完成之后便可以用 Selenium 驱动 Chrome 浏览器来做相应网页的抓取。

那么对于 Firefox 来说,也可以使用同样的方式完成 Selenium 的对接,这时需要安装另一个驱动 GeckoDriver。

本节中,我们来介绍一下 GeckoDriver 的安装过程。

1. 相关链接

2. 准备工作

在这之前请确保已经正确安装好了 Firefox 浏览器并可以正常运行,安装过程不再赘述。

3. 下载 GeckoDriver

我们可以在 GitHub 上找到 GeckoDriver 的发行版本,当前最新版本为 0.18,下载页面如图 1-18 所示。 图 1-18 GeckoDriver 下载页面

图 1-18 GeckoDriver 下载页面

这里可以在不同的平台上下载,如 Windows、Mac、Linux、ARM 等平台,我们可以根据自己的系统和位数选择对应的驱动下载,若是 Windows 64 位,就下载 geckodriver-v0.18.0-win64.zip。

4. 环境变量配置

在 Windows 下,可以直接将 geckodriver.exe 文件拖到 Python 的 Scripts 目录下,如图 1-19 所示。

图 1-19 将 geckodriver.exe 文件拖到 Python Scripts 目录

此外,也可以单独将其所在路径配置到环境变量,具体的配置方法请参 1.1 节。

在 Linux 和 Mac 下,需要将可执行文件配置到环境变量或将文件移动到属于环境变量的目录里。

例如,要移动文件到/usr/bin 目录。首先在命令行模式下进入其所在路径,然后将其移动到/usr/bin:

1 |

sudo mv geckodriver /usr/bin |

当然,也可以将 GeckoDriver 配置到$PATH。首先,可以将可执行文件放到某一目录,目录可以任意选择,例如将当前可执行文件放在/usr/local/geckodriver 目录下。接下来可以修改~/.profile 文件,命令如下:

1 |

vi ~/.profile |

然后添加如下一句配置:

1 |

export PATH="$PATH:/usr/local/geckodriver" |

保存后执行如下命令即可完成配置:

1 |

source ~/.profile |

5. 验证安装

配置完成后,就可以在命令行下直接执行geckodriver命令测试:

1 |

geckodriver |

这时如果控制台有类似图 1-20 所示的输出,则证明 GeckoDriver 的环境变量配置好了。

图 1-20 控制台输出

随后执行如下 Python 代码,在程序中测试一下:

1 |

from selenium webdriver |

运行之后,若弹出一个空白的 Firefox 浏览器,则证明所有的配置都没有问题;如果没有弹出,请检查之前的每一步配置。

如果没有问题,接下来就可以利用 Firefox 配合 Selenium 来做网页抓取了。

6. 结语

现在我们就可以使用 Chrome 或 Firefox 进行网页抓取了,但是这样可能有个不方便之处:因为程序运行过程中需要一直开着浏览器,在爬取网页的过程中浏览器可能一直动来动去。目前最新的 Chrome 浏览器版本已经支持无界面模式了,但如果版本较旧的话,就不支持。所以这里还有另一种选择,那就是安装一个无界面浏览器 PhantomJS,此时抓取过程会在后台运行,不会再有窗口出现。在下一节中,我们就来了解一下 PhantomJS 的相关安装方法。

接下来按照大才的文章,pip install gerapy 即可,这一步没有遇到什么问题。有问题的同学可以向大才提 issue。

接下来按照大才的文章,pip install gerapy 即可,这一步没有遇到什么问题。有问题的同学可以向大才提 issue。 然后到命令窗口对 8000 和 6800 端口放行即可。 接着执行

然后到命令窗口对 8000 和 6800 端口放行即可。 接着执行 里面的各个的含义见大才的文章。

里面的各个的含义见大才的文章。 后来找了一下原因发现 scrapyd 默认打开的也是 127.0.0.1

后来找了一下原因发现 scrapyd 默认打开的也是 127.0.0.1  所以这个时候就要改一下配置,具体可以参考

所以这个时候就要改一下配置,具体可以参考

可以看到输出的结果了。

可以看到输出的结果了。 如图所示为 Bi-LSTM 的基本原理,输入层的数据会经过向前和向后两个方向推算,最后输出的隐含状态再进行 concat,再作为下一层的输入,原理其实和 LSTM 是类似的,就是多了双向计算和 concat 过程。

如图所示为 Bi-LSTM 的基本原理,输入层的数据会经过向前和向后两个方向推算,最后输出的隐含状态再进行 concat,再作为下一层的输入,原理其实和 LSTM 是类似的,就是多了双向计算和 concat 过程。 接下来我们在浏览器中打开

接下来我们在浏览器中打开  这里显示了主机、项目的状态,当然由于我们没有添加主机,所以所有的数目都是 0。 如果我们可以正常访问这个页面,那就证明 Gerapy 初始化都成功了。

这里显示了主机、项目的状态,当然由于我们没有添加主机,所以所有的数目都是 0。 如果我们可以正常访问这个页面,那就证明 Gerapy 初始化都成功了。 需要添加 IP、端口,以及名称,点击创建即可完成添加,点击返回即可看到当前添加的 Scrapyd 服务列表,样例如下所示:

需要添加 IP、端口,以及名称,点击创建即可完成添加,点击返回即可看到当前添加的 Scrapyd 服务列表,样例如下所示:  这样我们可以在状态一栏看到各个 Scrapyd 服务是否可用,同时可以一目了然当前所有 Scrapyd 服务列表,另外我们还可以自由地进行编辑和删除。

这样我们可以在状态一栏看到各个 Scrapyd 服务是否可用,同时可以一目了然当前所有 Scrapyd 服务列表,另外我们还可以自由地进行编辑和删除。 假设现在我们有一个 Scrapy 项目,如果我们想要进行管理和部署,还记得初始化过程中提到的 projects 文件夹吗?这时我们只需要将项目拖动到刚才 gerapy 运行目录的 projects 文件夹下,例如我这里写好了一个 Scrapy 项目,名字叫做 zhihusite,这时把它拖动到 projects 文件夹下:

假设现在我们有一个 Scrapy 项目,如果我们想要进行管理和部署,还记得初始化过程中提到的 projects 文件夹吗?这时我们只需要将项目拖动到刚才 gerapy 运行目录的 projects 文件夹下,例如我这里写好了一个 Scrapy 项目,名字叫做 zhihusite,这时把它拖动到 projects 文件夹下:  这时刷新页面,我们便可以看到 Gerapy 检测到了这个项目,同时它是不可配置、没有打包的:

这时刷新页面,我们便可以看到 Gerapy 检测到了这个项目,同时它是不可配置、没有打包的:  这时我们可以点击部署按钮进行打包和部署,在右下角我们可以输入打包时的描述信息,类似于 Git 的 commit 信息,然后点击打包按钮,即可发现 Gerapy 会提示打包成功,同时在左侧显示打包的结果和打包名称:

这时我们可以点击部署按钮进行打包和部署,在右下角我们可以输入打包时的描述信息,类似于 Git 的 commit 信息,然后点击打包按钮,即可发现 Gerapy 会提示打包成功,同时在左侧显示打包的结果和打包名称:  打包成功之后,我们便可以进行部署了,我们可以选择需要部署的主机,点击后方的部署按钮进行部署,同时也可以批量选择主机进行部署,示例如下:

打包成功之后,我们便可以进行部署了,我们可以选择需要部署的主机,点击后方的部署按钮进行部署,同时也可以批量选择主机进行部署,示例如下:  可以发现此方法相比 Scrapyd-Client 的命令行式部署,简直不能方便更多。

可以发现此方法相比 Scrapyd-Client 的命令行式部署,简直不能方便更多。 我们可以通过点击新任务、停止等按钮来实现任务的启动和停止等操作,同时也可以通过展开任务条目查看日志详情:

我们可以通过点击新任务、停止等按钮来实现任务的启动和停止等操作,同时也可以通过展开任务条目查看日志详情:  另外我们还可以随时点击停止按钮来取消 Scrapy 任务的运行。 这样我们就可以在此页面方便地管理每个 Scrapyd 服务上的 每个 Scrapy 项目的运行了。

另外我们还可以随时点击停止按钮来取消 Scrapy 任务的运行。 这样我们就可以在此页面方便地管理每个 Scrapyd 服务上的 每个 Scrapy 项目的运行了。 这样即使 Gerapy 部署在远程的服务器上,我们不方便用 IDE 打开,也不喜欢用 Vim 等编辑软件,我们可以借助于本功能方便地完成代码的编写。

这样即使 Gerapy 部署在远程的服务器上,我们不方便用 IDE 打开,也不喜欢用 Vim 等编辑软件,我们可以借助于本功能方便地完成代码的编写。 再比如爬取规则,我们可以指定从哪个链接开始爬取,允许爬取的域名是什么,该链接提取哪些跟进的链接,用什么解析方法来处理等等配置。通过这些配置,我们可以完成爬取规则的设置。

再比如爬取规则,我们可以指定从哪个链接开始爬取,允许爬取的域名是什么,该链接提取哪些跟进的链接,用什么解析方法来处理等等配置。通过这些配置,我们可以完成爬取规则的设置。  最后点击生成按钮即可完成代码的生成。

最后点击生成按钮即可完成代码的生成。  生成的代码示例结果如图所示,可见其结构和 Scrapy 代码是完全一致的。

生成的代码示例结果如图所示,可见其结构和 Scrapy 代码是完全一致的。  生成代码之后,我们只需要像上述流程一样,把项目进行部署、启动就好了,不需要我们写任何一行代码,即可完成爬虫的编写、部署、控制、监测。

生成代码之后,我们只需要像上述流程一样,把项目进行部署、启动就好了,不需要我们写任何一行代码,即可完成爬虫的编写、部署、控制、监测。 在上图网络结构中,对于矩形块 A 的那部分,通过输入xt(t时刻的特征向量),它会输出一个结果ht(t时刻的状态或者输出)。网络中的循环结构使得某个时刻的状态能够传到下一个时刻。 这些循环的结构让 RNNs 看起来有些难以理解,但我们可以把 RNNs 看成是一个普通的网络做了多次复制后叠加在一起组成的,每一网络会把它的输出传递到下一个网络中。我们可以把 RNNs 在时间步上进行展开,就得到下图这样:

在上图网络结构中,对于矩形块 A 的那部分,通过输入xt(t时刻的特征向量),它会输出一个结果ht(t时刻的状态或者输出)。网络中的循环结构使得某个时刻的状态能够传到下一个时刻。 这些循环的结构让 RNNs 看起来有些难以理解,但我们可以把 RNNs 看成是一个普通的网络做了多次复制后叠加在一起组成的,每一网络会把它的输出传递到下一个网络中。我们可以把 RNNs 在时间步上进行展开,就得到下图这样:  所以最基本的 RNN Cell 输入就是 xt,它还会输出一个隐含内容传递到下一个 Cell,同时还会生成一个结果 ht,其最基本的结构如如下:

所以最基本的 RNN Cell 输入就是 xt,它还会输出一个隐含内容传递到下一个 Cell,同时还会生成一个结果 ht,其最基本的结构如如下:  仅仅是输入的 xt 和隐藏状态进行 concat,然后经过线性变换后经过一个 tanh 激活函数便输出了,另外隐含内容和输出结果是相同的内容。 我们来分析一下 TensorFlow 里面 RNN Cell 的实现。 TensorFlow 实现 RNN Cell 的位置在 python/ops/rnncellimpl.py,首先其实现了一个 RNNCell 类,继承了 Layer 类,其内部有三个比较重要的方法,state_size()、output_size()、__call() 方法,其中 state_size() 和 output_size() 方法设置为类属性,可以当做属性来调用,实现如下:

仅仅是输入的 xt 和隐藏状态进行 concat,然后经过线性变换后经过一个 tanh 激活函数便输出了,另外隐含内容和输出结果是相同的内容。 我们来分析一下 TensorFlow 里面 RNN Cell 的实现。 TensorFlow 实现 RNN Cell 的位置在 python/ops/rnncellimpl.py,首先其实现了一个 RNNCell 类,继承了 Layer 类,其内部有三个比较重要的方法,state_size()、output_size()、__call() 方法,其中 state_size() 和 output_size() 方法设置为类属性,可以当做属性来调用,实现如下: 但是如果我们想依赖前文距离非常远的信息时,普通的 RNN 就非常难以做到了,随着间隔信息的增大,RNN 难以对其做关联:

但是如果我们想依赖前文距离非常远的信息时,普通的 RNN 就非常难以做到了,随着间隔信息的增大,RNN 难以对其做关联:  但是 LSTM 可以用来解决这个问题。 LSTM,Long Short Term Memory Networks,是 RNN 的一个变种,经试验它可以用来解决更多问题,并取得了非常好的效果。 LSTM Cell 的结构如下:

但是 LSTM 可以用来解决这个问题。 LSTM,Long Short Term Memory Networks,是 RNN 的一个变种,经试验它可以用来解决更多问题,并取得了非常好的效果。 LSTM Cell 的结构如下:  LSTMs 最关键的地方在于 Cell 的状态 和 结构图上面的那条横穿的水平线。 Cell 状态的传输就像一条传送带,向量从整个 Cell 中穿过,只是做了少量的线性操作。这种结构能够很轻松地实现信息从整个 Cell 中穿过而不做改变。

LSTMs 最关键的地方在于 Cell 的状态 和 结构图上面的那条横穿的水平线。 Cell 状态的传输就像一条传送带,向量从整个 Cell 中穿过,只是做了少量的线性操作。这种结构能够很轻松地实现信息从整个 Cell 中穿过而不做改变。  若只有上面的那条水平线是没办法实现添加或者删除信息的,信息的操作是是通过一种叫做门的结构来实现的。 这里我们可以把门分为三个:遗忘门(Forget Gate)、传入门(Input Gate)、输出门(Output Gate)。

若只有上面的那条水平线是没办法实现添加或者删除信息的,信息的操作是是通过一种叫做门的结构来实现的。 这里我们可以把门分为三个:遗忘门(Forget Gate)、传入门(Input Gate)、输出门(Output Gate)。

在经过 Forget Gate 和 Input Gate 处理后,我们就可以对输入的 Ct-1 做更新了,即把Ct−1 更新为 Ct,首先我们把旧的状态 Ct−1 和 ft 相乘, 把一些不想保留的信息忘掉。然后加上 it∗Ct~,这部分信息就是我们要添加的新内容,这样就可以完成对 Ct-1 的更新。

在经过 Forget Gate 和 Input Gate 处理后,我们就可以对输入的 Ct-1 做更新了,即把Ct−1 更新为 Ct,首先我们把旧的状态 Ct−1 和 ft 相乘, 把一些不想保留的信息忘掉。然后加上 it∗Ct~,这部分信息就是我们要添加的新内容,这样就可以完成对 Ct-1 的更新。

到了最后,其输出结果有三个内容,其中输出结果就是最上面的箭头代指的内容,即最终计算的结果,隐层包括两部分内容,一个是 Ct,一个是最下方的 ht,我们可以将其合并为一个变量来表示。 接下来我们来看下 LSTMCell 的 TensorFlow 代码实现。 首先它的类是 BasicLSTMCell 类,继承了 RNNCell 类,其初始化方法 init() 实现如下:

到了最后,其输出结果有三个内容,其中输出结果就是最上面的箭头代指的内容,即最终计算的结果,隐层包括两部分内容,一个是 Ct,一个是最下方的 ht,我们可以将其合并为一个变量来表示。 接下来我们来看下 LSTMCell 的 TensorFlow 代码实现。 首先它的类是 BasicLSTMCell 类,继承了 RNNCell 类,其初始化方法 init() 实现如下: 另外还有一个变种就是将 Forget Gate 和 Input Gate 二者联合起来,做到要么遗忘老的输入新的,要么保留老的不输入新的。

另外还有一个变种就是将 Forget Gate 和 Input Gate 二者联合起来,做到要么遗忘老的输入新的,要么保留老的不输入新的。  但接下来还有一个更常用的变种,俺就是 GRU,它是由 Cho, et al. (2014) 提出的,在提出的同时他还提出了 Seq2Seq 模型,为 Generation Model 做好了铺垫。

但接下来还有一个更常用的变种,俺就是 GRU,它是由 Cho, et al. (2014) 提出的,在提出的同时他还提出了 Seq2Seq 模型,为 Generation Model 做好了铺垫。 接下来我们看下 TensorFlow 中 GRUCell 的实现,代码如下:

接下来我们看下 TensorFlow 中 GRUCell 的实现,代码如下: 数据集中包含了图片和对应的标注,在 TensorFlow 中提供了这个数据集,我们可以用如下方法进行导入:

数据集中包含了图片和对应的标注,在 TensorFlow 中提供了这个数据集,我们可以用如下方法进行导入: 正如前面提到的一样,每一个 MNIST 数据单元有两部分组成:一张包含手写数字的图片和一个对应的标签。我们把这些图片设为 xs,把这些标签设为 ys。训练数据集和测试数据集都包含 xs 和 ys,比如训练数据集的图片是 mnist.train.images ,训练数据集的标签是 mnist.train.labels,每张图片是 28 x 28 像素,即 784 个像素点,我们可以把它展开形成一个向量,即长度为 784 的向量。 所以训练集我们可以转化为 [55000, 784] 的向量,第一维就是训练集中包含的图片个数,第二维是图片的像素点表示的向量。

正如前面提到的一样,每一个 MNIST 数据单元有两部分组成:一张包含手写数字的图片和一个对应的标签。我们把这些图片设为 xs,把这些标签设为 ys。训练数据集和测试数据集都包含 xs 和 ys,比如训练数据集的图片是 mnist.train.images ,训练数据集的标签是 mnist.train.labels,每张图片是 28 x 28 像素,即 784 个像素点,我们可以把它展开形成一个向量,即长度为 784 的向量。 所以训练集我们可以转化为 [55000, 784] 的向量,第一维就是训练集中包含的图片个数,第二维是图片的像素点表示的向量。 展开等式右边的子式,可以得到:

展开等式右边的子式,可以得到:  比如判断一张图片中的动物是什么,可能的结果有三种,猫、狗、鸡,假如我们可以经过计算得出它们分别的得分为 3.2、5.1、-1.7,Softmax 的过程首先会对各个值进行次幂计算,分别为 24.5、164.0、0.18,然后计算各个次幂结果占总次幂结果的比重,这样就可以得到 0.13、0.87、0.00 这三个数值,所以这样我们就可以实现差别的放缩,即好的更好、差的更差。 如果要进一步求损失值可以进一步求对数然后取负值,这样 Softmax 后的值如果值越接近 1,那么得到的值越小,即损失越小,如果越远离 1,那么得到的值越大。

比如判断一张图片中的动物是什么,可能的结果有三种,猫、狗、鸡,假如我们可以经过计算得出它们分别的得分为 3.2、5.1、-1.7,Softmax 的过程首先会对各个值进行次幂计算,分别为 24.5、164.0、0.18,然后计算各个次幂结果占总次幂结果的比重,这样就可以得到 0.13、0.87、0.00 这三个数值,所以这样我们就可以实现差别的放缩,即好的更好、差的更差。 如果要进一步求损失值可以进一步求对数然后取负值,这样 Softmax 后的值如果值越接近 1,那么得到的值越小,即损失越小,如果越远离 1,那么得到的值越大。 这里实际上是对输入的 x 乘以 w 权重,然后加上一个偏置项作为输出,而这两个变量实际是在训练的过程中动态调优的,所以我们需要指定它们的类型为 Variable,代码如下:

这里实际上是对输入的 x 乘以 w 权重,然后加上一个偏置项作为输出,而这两个变量实际是在训练的过程中动态调优的,所以我们需要指定它们的类型为 Variable,代码如下: y 是我们预测的概率分布, y_label 是实际的分布,比较粗糙的理解是,交叉熵是用来衡量我们的预测用于描述真相的低效性。 我们可以首先定义 y_label,它的表达式是:

y 是我们预测的概率分布, y_label 是实际的分布,比较粗糙的理解是,交叉熵是用来衡量我们的预测用于描述真相的低效性。 我们可以首先定义 y_label,它的表达式是:

另外我们也可以单独添加单个 Node 或 Relationship,实例如下:

另外我们也可以单独添加单个 Node 或 Relationship,实例如下: 另外还可以利用 data() 方法来获取查询结果:

另外还可以利用 data() 方法来获取查询结果: 在这里我们用 NodeSelector 来筛选 age 为 21 的 Person Node,实例如下:

在这里我们用 NodeSelector 来筛选 age 为 21 的 Person Node,实例如下:

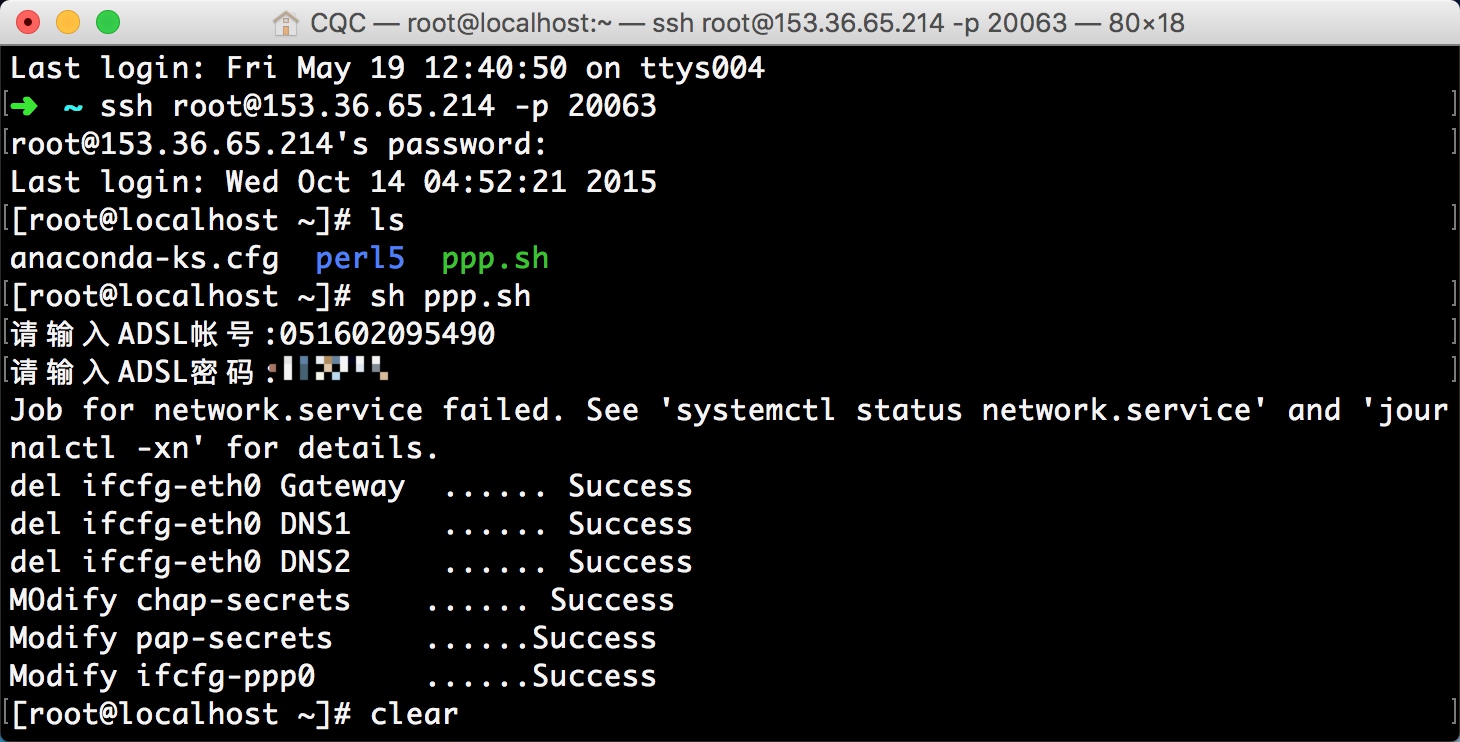

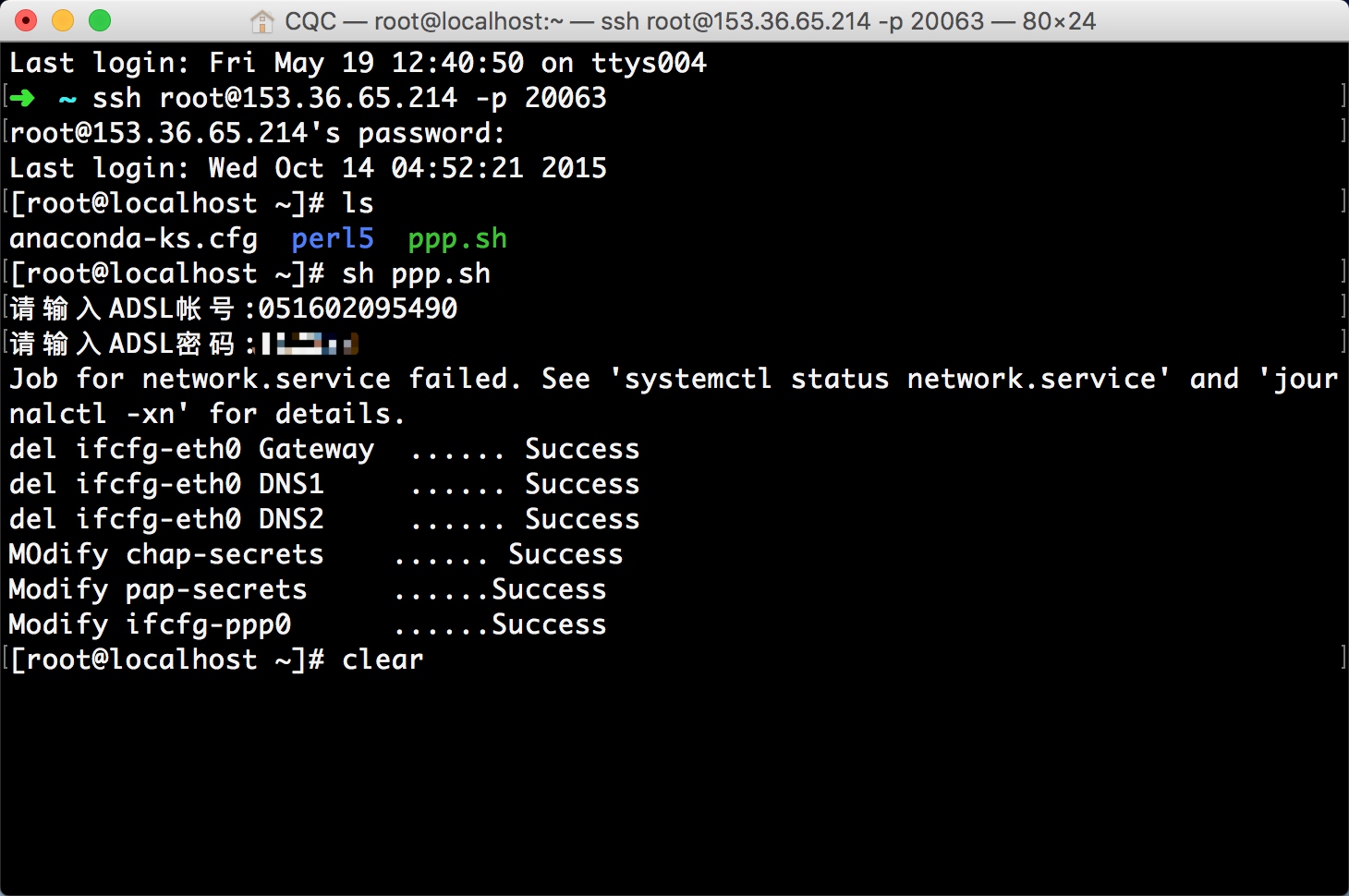

在这里推荐安装CentOS7系统。 然后找到远程管理面板找到远程连接的用户名和密码,也就是SSH远程连接服务器的信息。 比如我这边的IP端口分别是 153.36.65.214:20063,用户名是root。 命令行下输入:

在这里推荐安装CentOS7系统。 然后找到远程管理面板找到远程连接的用户名和密码,也就是SSH远程连接服务器的信息。 比如我这边的IP端口分别是 153.36.65.214:20063,用户名是root。 命令行下输入: 都提示成功之后就可以进行拨号了。 在拨号之前如果我们测试ping任何网站都是不通的,因为当前网络还没联通,输入拨号命令:

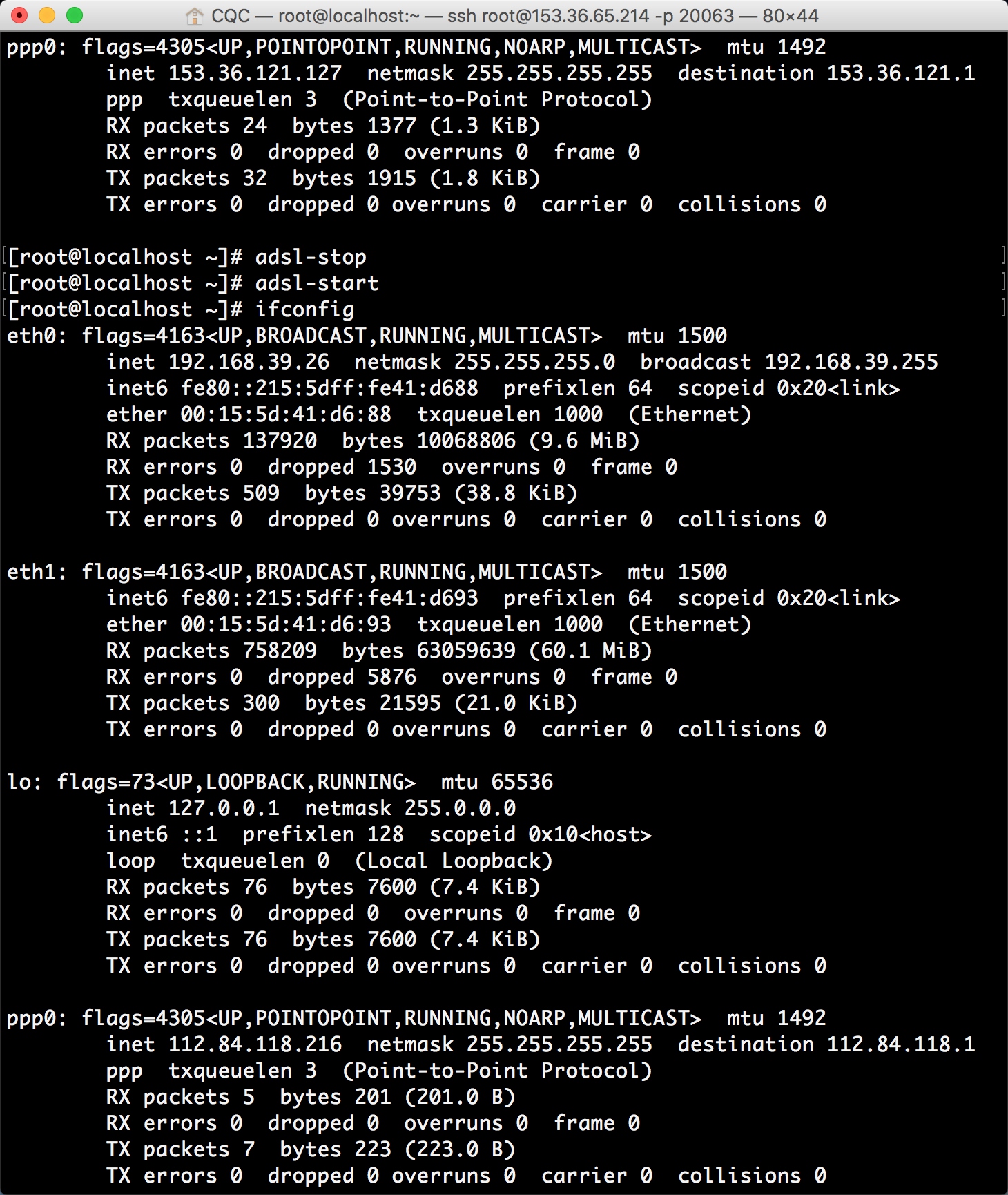

都提示成功之后就可以进行拨号了。 在拨号之前如果我们测试ping任何网站都是不通的,因为当前网络还没联通,输入拨号命令: 所以断线重播的命令就是二者组合起来,先执行

所以断线重播的命令就是二者组合起来,先执行 所以,到这里我们就可以知道它作为代理服务器的巨大优势了,如果将这台主机作为代理服务器,如果我们一直拨号换IP,就不怕遇到IP被封的情况了,即使某个IP被封了,重新拨一次号就好了。 所以接下来我们要做的就有两件事,一是怎样将主机设置为代理服务器,二是怎样实时获取拨号主机的IP。

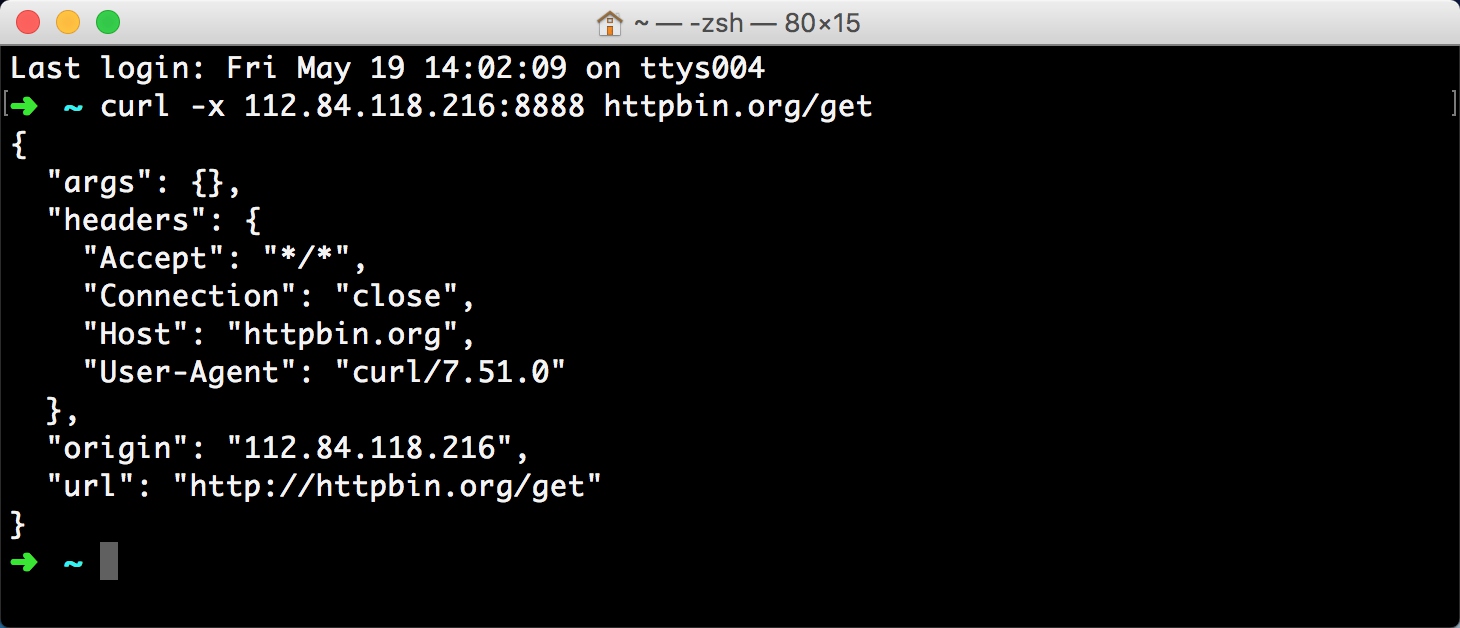

所以,到这里我们就可以知道它作为代理服务器的巨大优势了,如果将这台主机作为代理服务器,如果我们一直拨号换IP,就不怕遇到IP被封的情况了,即使某个IP被封了,重新拨一次号就好了。 所以接下来我们要做的就有两件事,一是怎样将主机设置为代理服务器,二是怎样实时获取拨号主机的IP。 如果有正常的结果输出并且origin的值为代理IP的地址,就证明TinyProxy配置成功了。 好,那到现在,我们接下来要做的就是需要动态实时获取主机的IP了。

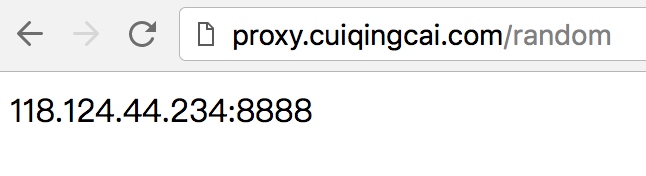

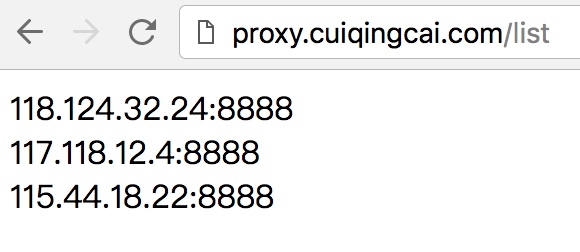

如果有正常的结果输出并且origin的值为代理IP的地址,就证明TinyProxy配置成功了。 好,那到现在,我们接下来要做的就是需要动态实时获取主机的IP了。 获取最新代理:

获取最新代理:  获取所有代理:

获取所有代理:  请求接口获取可用代理即可,比如获取一个随机代理:

请求接口获取可用代理即可,比如获取一个随机代理:

我们可以看到这里就是他的一些基本信息,我们需要抓取的就是这些,比如名字、签名、职业、关注数、赞同数等等。 接下来我们需要探索一下关注列表接口在哪里,我们点击关注选项卡,然后下拉,点击翻页,我们会在下面的请求中发现出现了 followees开头的Ajax请求。这个就是获取关注列表的接口。

我们可以看到这里就是他的一些基本信息,我们需要抓取的就是这些,比如名字、签名、职业、关注数、赞同数等等。 接下来我们需要探索一下关注列表接口在哪里,我们点击关注选项卡,然后下拉,点击翻页,我们会在下面的请求中发现出现了 followees开头的Ajax请求。这个就是获取关注列表的接口。  我们观察一下这个请求结构

我们观察一下这个请求结构  首先它是一个Get类型的请求,请求的URL是

首先它是一个Get类型的请求,请求的URL是 可以看到有data和paging两个字段,data就是数据,包含20个内容,这些就是用户的基本信息,也就是关注列表的用户信息。 paging里面又有几个字段,is_end表示当前翻页是否结束,next是下一页的链接,所以在判读分页的时候,我们可以先利用is_end判断翻页是否结束,然后再获取next链接,请求下一页。 这样我们的关注列表就可以通过接口获取到了。 接下来我们再看下用户详情接口在哪里,我们将鼠标放到关注列表任意一个头像上面,观察下网络请求,可以发现又会出现一个Ajax请求。

可以看到有data和paging两个字段,data就是数据,包含20个内容,这些就是用户的基本信息,也就是关注列表的用户信息。 paging里面又有几个字段,is_end表示当前翻页是否结束,next是下一页的链接,所以在判读分页的时候,我们可以先利用is_end判断翻页是否结束,然后再获取next链接,请求下一页。 这样我们的关注列表就可以通过接口获取到了。 接下来我们再看下用户详情接口在哪里,我们将鼠标放到关注列表任意一个头像上面,观察下网络请求,可以发现又会出现一个Ajax请求。  可以看到这次的请求链接为

可以看到这次的请求链接为 所以综上所述:

所以综上所述:

可以看到返回的结果非常全,在这里我们直接声明一个Item全保存下就好了。 在items里新声明一个UserItem

可以看到返回的结果非常全,在这里我们直接声明一个Item全保存下就好了。 在items里新声明一个UserItem 看下MongoDB,里面我们爬取的用户详情结果。

看下MongoDB,里面我们爬取的用户详情结果。  到现在为止,整个爬虫就基本完结了,我们主要通过递归的方式实现了这个逻辑。存储结果也通过适当的方法实现了去重。

到现在为止,整个爬虫就基本完结了,我们主要通过递归的方式实现了这个逻辑。存储结果也通过适当的方法实现了去重。